Es ist Montagmorgen. Du liest die Blaupause, den Newsletter, mit dem du Communitys besser verstehst und erfolgreich Mitgliedschaften anbietest. Heute: die strategische Falle der Verlage.

Hallo!

Es gibt zwei große Verschiebungen in den Medien:

Die Distributions-Disruption durch Künstliche Intelligenz, also die offene Frage, wie (und ob!) das Publikum zukünftig zu den Inhalten findet. Darüber habe ich schon viel berichtet.

Die Bewegungen von Marken zu Menschen, von Institutionen zu Individuen. Traditionelle Medien-Marken verlieren, Content Creators gewinnen an Bedeutung. Um diesen Wandel geht es in dieser Blaupause.

Die Herausforderung für Medienhäuser: Sie funktionieren bisher als Dachmarke, die Beiträge einzelner Autor:innen zu einem Produkt zusammenbündelt, das sich dann vermarkten lässt durch Verkauf von Abos und Werbeplätzen. Dieses Modell funktioniert, Wachstum wird aber immer schwieriger.

Der Erfolg von Medien verschiebt sich zu persönlichem Vertrauen in einen einzelnen Menschen, und weg von kommunikativer Autorität (Spiegel-Beschwörungsformel zum Eintätowieren: „Sagen, was ist“). Um ein großes Publikum in den sozialen Medien anzusprechen, ist eine althergebrachte Medienmarke ungeeignet. Gesicht und Stimme einer Person, zu der ich eine parasoziale Beziehung auf einer emotionalen Ebene aufbauen kann, ist besser dazu geeignet, Reichweite und Gehör zu finden.

Die große Marke schadet dem Erfolg

Wir befinden uns in einer Zwischenzeit, denn es gibt jede Menge journalistische Creators, die ihre Popularität zwar teilweise ihrem Mutterhaus zu verdanken haben, die eine traditionelle Marke und ein Verlags-Produktionsapparat inzwischen eher zurückhalten.

Einige Beispiele:

Welt-Reporter Robin Alexander ist in allen Talkshows zu Hause, Autor mehrerer Politik-Bestseller und als Podcaster erfolgreich. Die Konservative-Herren-Marke Welt steht seinem Erfolg inzwischen eher im Weg.

Melanie Amann ist zwar nicht mehr stellvertretende Spiegel-Chefredakteurin, erreicht mit ihrer persönlichen Marke womöglich aber mehr Leute als der Spiegel selbst. Dass sie nun wieder bei einem Verlag anheuert, statt auf ihr wirtschaftliches Potenzial als Creator zu vertrauen, finde ich persönlich schade.

Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt schrieb ab 2014 quasi nach Dienstschluss einen täglichen Newsletter namens Checkpoint, der so erfolgreich wurde, dass er ohne die Zeitung dahinter auskommen würde.

Bild-Reporter Paul Ronzheimer ist ebenfalls Podcaster, auf Social Media erfolgreich und wird selbst von Leuten ernst genommen, die sonst nichts mit der Bild-Zeitung zu tun haben wollen. Auch hier schadet die Marke dem Creator.

Zeit-Gerichtsreporterin Sabine Rückert könnte von ihrem True-Crime-Podcast komfortabel leben. Gerade erst füllte sie, unter anderem, die Berliner Uber-Arena mit so vielen Menschen, dass ihr die Rührungstränen kamen. Wozu sich den Redaktionsstress überhaupt noch antun?

Welt-Herausgeber Ulf Poschardt schafft es im Alleingang und quasi im Nebenberuf, die ganze Republik mit seiner Wut auf ein von ihm so bezeichnetes „Shitbürgertum“ zu provozieren. Einen Verlag brauchte er dafür nicht. Sein Buch erschien tatsächlich anfangs im Eigenverlag.

Sie alle haben sicher davon profitiert, dass ihr das traditionelle Medium Reichweite verschafft hat, und vor allem regelmäßiges Einkommen. Sie haben sich mit ihrem Erfolg aber längst unersetzlich gemacht und werden oft in finanziell komfortable Vize-irgendwas-Positionen gehievt, um ein hohes Gehalt zu rechtfertigen. Das Abhängigkeitsverhältnis ist gekippt.

Warum in Deutschland bisher wenige kündigen

Bisher hat niemand von ihnen die feste Stelle gekündigt. In den USA, im Land des Unternehmertums und des wirtschaftlichen Risikos, haben dagegen viele solcher medialen Persönlichkeiten sich für Eigeninitiative entschieden, ihren festen Job gegen eine Selbstständigkeit getauscht und sich mithilfe von Substack, Ghost oder Patreon in eigene Medienunternehmen verwandelt. Darunter bekannte Namen wie Paul Krugman, Bari Weiss (NYT), Matt Taibbi (Rolling Stone), Jim Acosta (CNN), Derek Thompson (The Atlantic), Casey Newton (The Verge), Taylor Lorenz (Washington Post) – die Liste der Medien Gründer:innen ist inzwischen so lang wie sie in Deutschland kurz ist. (Wie findet das eigentlich Ulf Poschardt?)

Noch hat der große Creator-Exodus bei deutschen Verlagen also nicht stattgefunden. Gleichzeitig fällt es Ihnen aber schwer, Ihren Superstars einen geeigneten Rahmen für ihre Arbeit zu bieten und vor allem ein Geschäftsmodell, von dem nicht nur der Creator, sondern auch der Verlag profitieren würde.

Zwar gibt es überall Interesse an genau diesem Thema. Gerade erst wurde Zetland, die dänische Krautreporter-Variante, an den skandinavischen Medienkonzern Bonnier verkauft (Öffnet in neuem Fenster). Auch sagte Springer-Chef Mathias Döpfner im Frühjahr „Wir müssen selbst zur Creator-Plattform werden“ (Öffnet in neuem Fenster) und startete sogleich ein Projekt, das Leute wie Robin Alexander, Paul Ronzheimer und den von der Tagesschau weggekauften Constantin Schreiber zu einer Creator-Einheit zusammenbasteln will unter kompliziert wechselnden Verantwortlichkeiten. Problem richtig erkannt, aber diese Lösung kommt mir als Gründer einer Creator-Plattform eher wie ein Missverständnis vor. Denn schließlich ist der ganze Punkt an Creator-tum die Entbündelung.

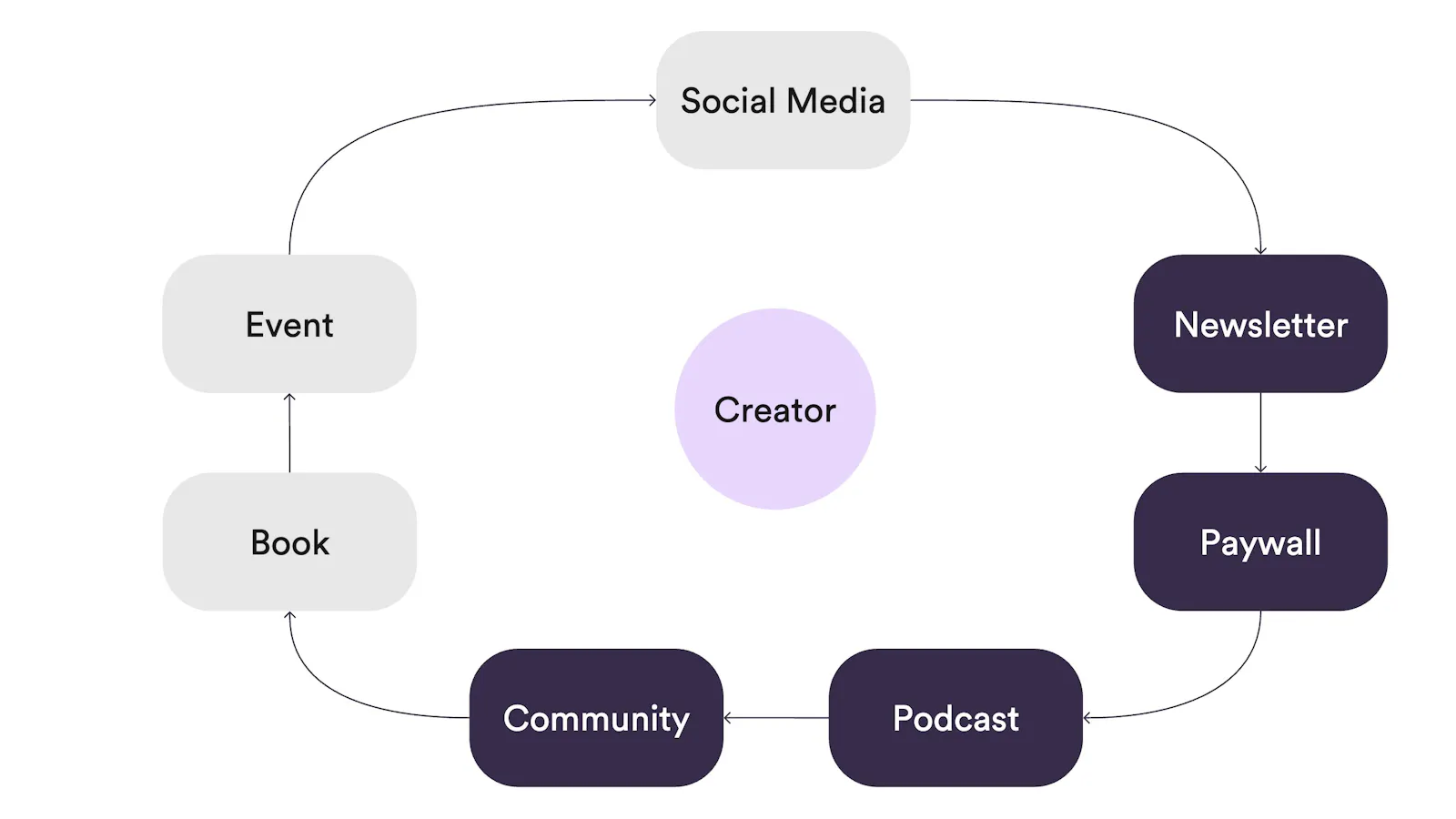

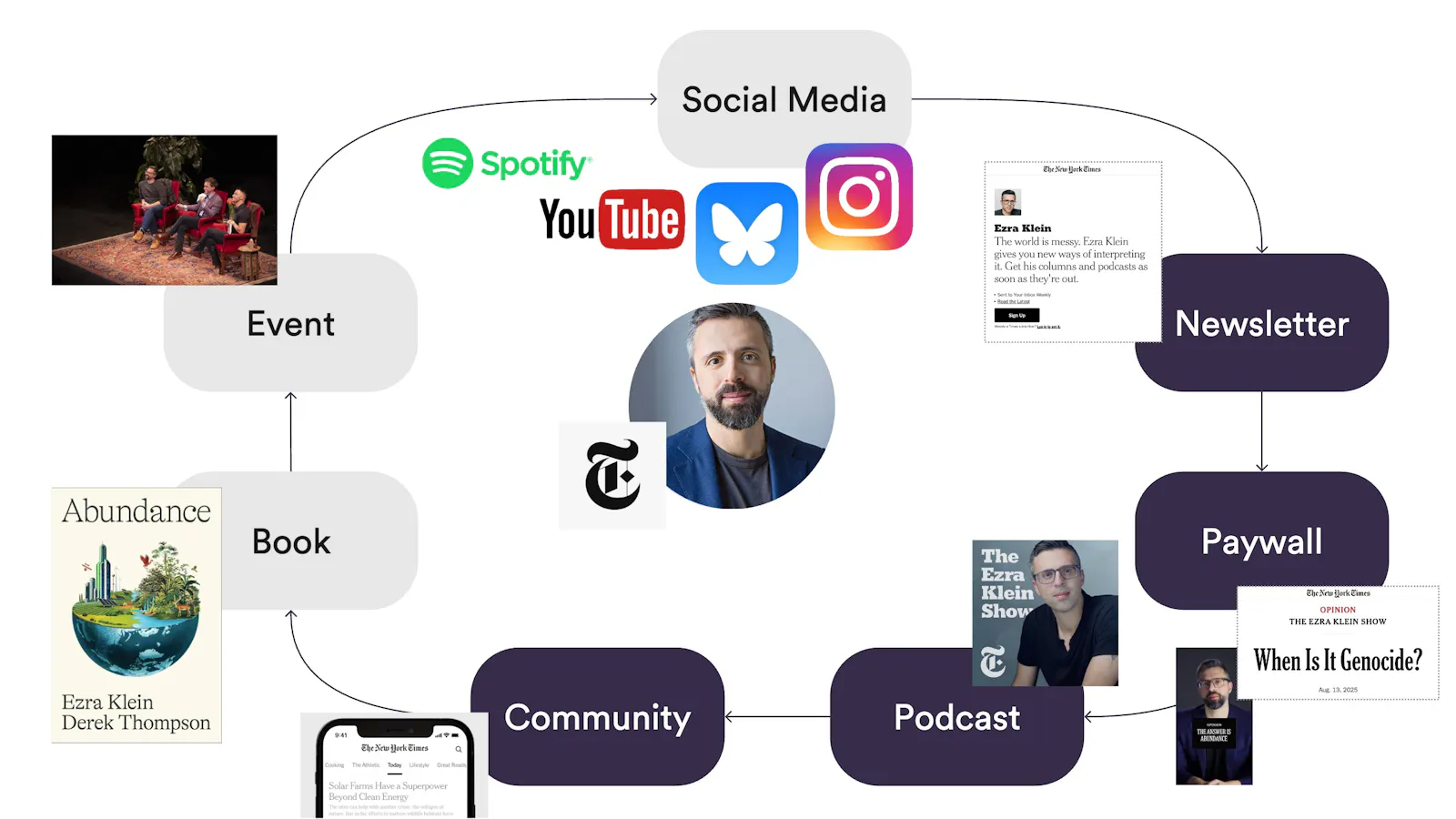

Dabei wäre es nicht besonders kompliziert, so ein Creator-Produkt mit eingebautem Wachstums-Flywheel zu konzipieren. Ein Kreislauf aus Social Media, Newsletter, Podcast, Paywall, Community, Büchern und Events eignet sich wunderbar, um aus einer geeigneten Personen-Marke ein profitables Geschäft zu machen. So sieht es zum Beispiel bei Ezra Klein von der New York Times aus.

Die strategische Falle der Verlage

Es bleibt die strategische Falle der Verlage: Zwischen Reichweiten- und Monetarisungs-Plattformen fürchten sie um ihre Rolle als Gatekeeper, Aggregator und Wertschöpfer. Was hat der Verlag von so einem Produkt? Besteht nicht eher die Gefahr, dass der so aufgebaute Creator irgendwann sein eigenes Geschäft macht und sich auf einer Plattform wie Steady unabhängig macht vom Medienhaus, das ihn aufgebaut hat? Das meint der Springer-Chef mit „Wir müssen selbst zur Creator-Plattform werden“.

Die Kombination eines großen Verlagshauses mit Talent und Reichweite und einer Technologie-Plattform, die neue Medienprodukte am laufenden Band produziert, ergibt tatsächlich viel Sinn. Aber schaffen die Medienkonzerne einen solchen Kulturwandel?

Bis nächsten Montag!

👋 Sebastian

PS:

Ich war im Radio.

Hier ein 19-minütiges Gespräch mit mir in „Medien – Cross und Quer”, Thema: „KI killt Klicks – Was bedeutet der Erfolg der Künstlichen Intelligenz für Online-Angebote?“

https://www.ardaudiothek.de/episode/urn:ard:episode:b8b2800088549f94/ (Öffnet in neuem Fenster)… und hier ein Deutschlandfunk-Beitrag über das Thema dieser Blaupause: „Steady und Substack – Journalisten machen sich mit Newslettern selbständig“.

https://www.deutschlandfunk.de/steady-und-substack-journalisten-machen-sich-mit-newslettern-selbstaendig-100.html (Öffnet in neuem Fenster)… und am 24. Oktober bin ich eingeladen zum Publishers Summit, dem Abschluss-Panel der Münchner Medientage (Öffnet in neuem Fenster): „Die publizistische Verschiebung – definiert die Creator Economy den Journalismus neu?“ Falls du auch da bist, freue ich mich über einen Kaffee, zum Verabreden einfach auf diese Mail antworten.

Wie hat dir diese Ausgabe gefallen? 🤩 hilfreich (Öffnet in neuem Fenster) 🫤 okay (Öffnet in neuem Fenster) 🥱 uninteressant (Öffnet in neuem Fenster)

Wer sollte die Blaupause noch lesen? 🥁 Einladung versenden (Öffnet in neuem Fenster)

Die Blaupause wurde dir weitergeleitet? 📝 Melde dich kostenlos an (Öffnet in neuem Fenster)